在塑膠模具制造領域,前模(定模)與后模(動模)的硬度差異設計蘊含著精密的熱力學與機械學原理。這種差異化的硬度策略并非偶然,而是基于模具全生命周期中的受力特征、磨損規律及成本控制的綜合考量,直接影響著產品精度與生產效率。

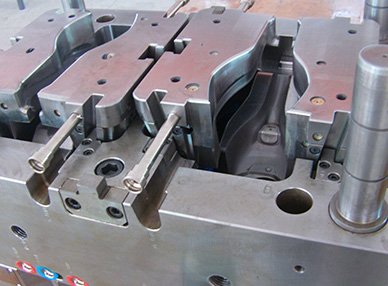

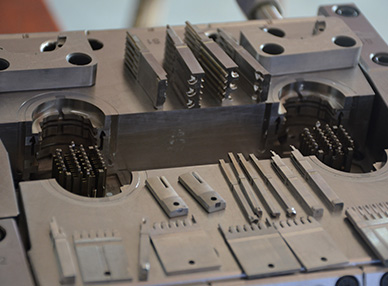

從功能分工來看,前模作為熔體填充的首個接觸面,需承受注射階段高達150MPa的瞬時壓力與300℃以上的熔體溫度。以汽車燈罩模具為例,前模表面在連續生產時會經歷超過10^5次的熱循環沖擊,而普通P20鋼材在此工況下易發生熱疲勞裂紋。因此,前模通常采用預硬鋼(如H13)并通過真空熱處理將硬度提升至48-52HRC,相較后模的38-42HRC形成顯著梯度。實驗數據顯示,硬度提升5HRC可使前模的耐磨損壽命延長3倍以上。

熱變形控制是另一關鍵因素。在注塑過程中,前模溫度波動可達80-120℃,而熱膨脹系數與材料硬度呈負相關。當塑膠模具溫度從25℃升至150℃時,低硬度前模的型腔尺寸變化量是高硬度模具的2.3倍。某連接器模具的實測結果表明,將前模硬度從40HRC提升至50HRC后,產品尺寸波動范圍從±0.15mm縮小至±0.05mm,達到精密注塑要求。

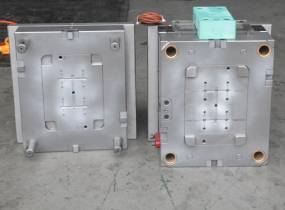

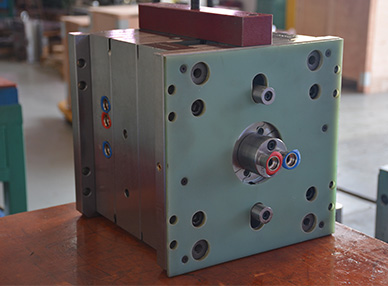

從經濟性角度分析,差異化硬度設計可優化整體成本結構。前模占模具總成本的60%-70%,通過表面處理(如氮化)將硬化層深度控制在0.15-0.25mm,既能保證關鍵區域的耐磨性,又可避免整體高硬度帶來的加工難度。后模則采用基體硬度較低但韌性更好的材料(如S7工具鋼),既滿足頂出機構的抗沖擊需求,又降低材料采購成本。某家電企業通過該方案,使塑膠模具總成本降低18%,同時維護周期延長30%。

在特殊應用場景中,這種硬度梯度設計更顯重要。例如光學透鏡模具前模需進行鏡面拋光至Ra0.01μm,高硬度基材可確保拋光面在百萬次成型后仍保持90%以上的光潔度。而汽車格柵類大型模具,前模的高硬度設計可有效抵抗玻纖增強材料的沖刷磨損,將模具修復間隔從5萬模次提升至15萬模次。

隨著模擬技術的發展,硬度優化已進入數字化階段。通過有限元分析可精準預測不同硬度配置下的應力分布,某醫療耗材模具企業據此將前模硬度從50HRC微調至48HRC,使模具壽命延長20%的同時,將生產能耗降低12%。這種動態平衡的達成,標志著模具設計從經驗驅動向數據驅動的轉型。

對于模具工程師而言,前模硬度設計需建立多目標優化模型:在耐磨性、加工成本、熱穩定性之間尋找最佳平衡點。建議結合CAE仿真與實測數據,采用梯度熱處理工藝,在關鍵區域形成硬度過渡帶。專業模具鋼供應商通常提供定制化熱處理服務,可根據產品特征匹配最佳硬度方案。

- 雙色模具注塑制作的注意事項

- 雙色模具注塑加工工藝

- 模具的維護保養怎么做呢?

- 注塑模具加工中的收縮痕該如何避免呢?

- 哪些因素會影響塑膠模具的壽命呢?

- 注塑成型常見問題?充填不足

- 注塑成型常見問題之氣泡

- 注塑成型常見問題之翹曲、變形

- 注塑成型常見問題之燒傷

- 注塑成型常見問題之龜裂

- 雙色模具注塑和二次注塑有什么區別

- 雙色注塑模具如何更換原料

- 2018年模具行業發展前景方向分析

- 如何確定塑膠模具進膠口的進膠方式

- 好的雙色模具應該使用什么技術與設備呢?

- 塑膠模具上為什么前模硬度要比后模高?

- PPSU注塑加工啞光產品的關鍵技術解析

- 塑膠件磁鐵包膠厚度的工程考量與優化方案

- TPE二次包膠粘結不良的原因分析與解決方案

- 雙色成型模具有哪些優點?